当银幕上炮火连天、硝烟弥漫时,我们究竟在看什么?战争电影作为电影史上最悠久也最矛盾的类型之一,始终在血腥与崇高、暴力与救赎之间走钢丝。从早期黑白片中的英雄主义叙事,到现代电影对战争创伤的深刻剖析,战争电影已经演变为一面多棱镜,不仅反射着历史的记忆,更折射出人类面对极端暴力时的复杂人性。这些影片构成了一个奇特的悖论——用精心设计的暴力场景来反对暴力,用战争的美学呈现来批判战争本身。

战争电影

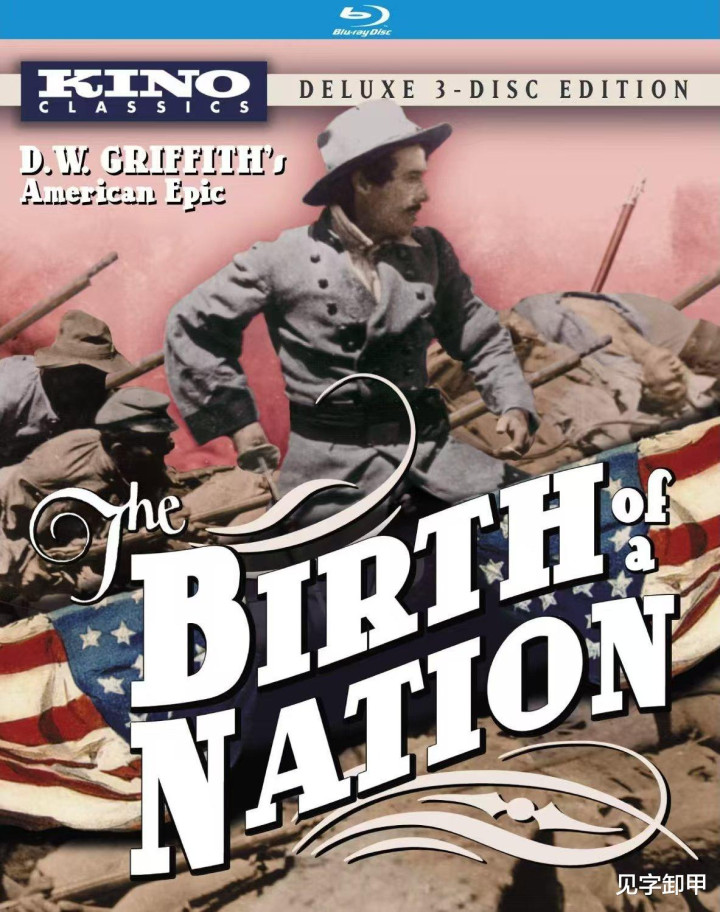

战争电影的起源几乎与电影史同步。1915年大卫·格里菲斯的《一个国家的诞生》虽以美国内战为背景,却开启了用电影宏大叙事表现战争场面的先河。然而真正奠定战争电影类型的,是二战期间及战后的一系列作品。1949年的《战场》以近乎纪录片的方式呈现战争的混乱与残酷,打破了早期战争片中将战争浪漫化的倾向。这一时期的好莱坞战争片如《硫磺岛浴血战》等,虽服务于战时宣传需要,却也不经意间捕捉到了士兵间的兄弟情谊与战争的无情摧毁力。

一个国家的诞生

随着电影技术的发展,战争场面的呈现愈发震撼人心。1962年《最长的一天》以全明星阵容和多角度叙事还原诺曼底登陆;1977年《遥远的桥》用当时惊人的制作规模展现“市场花园行动”的失败;1998年《拯救大兵瑞恩》开场的奥马哈海滩场景重新定义了战争真实感的标准——摄影机仿佛变成了战场上的另一名士兵,记录着子弹呼啸而过的瞬间与鲜血染红海水的残酷。这些技术成就不应仅被视为感官刺激的升级,而是电影人试图让观众"体验"而非仅仅“观看”战争的尝试。

拯救大兵瑞恩

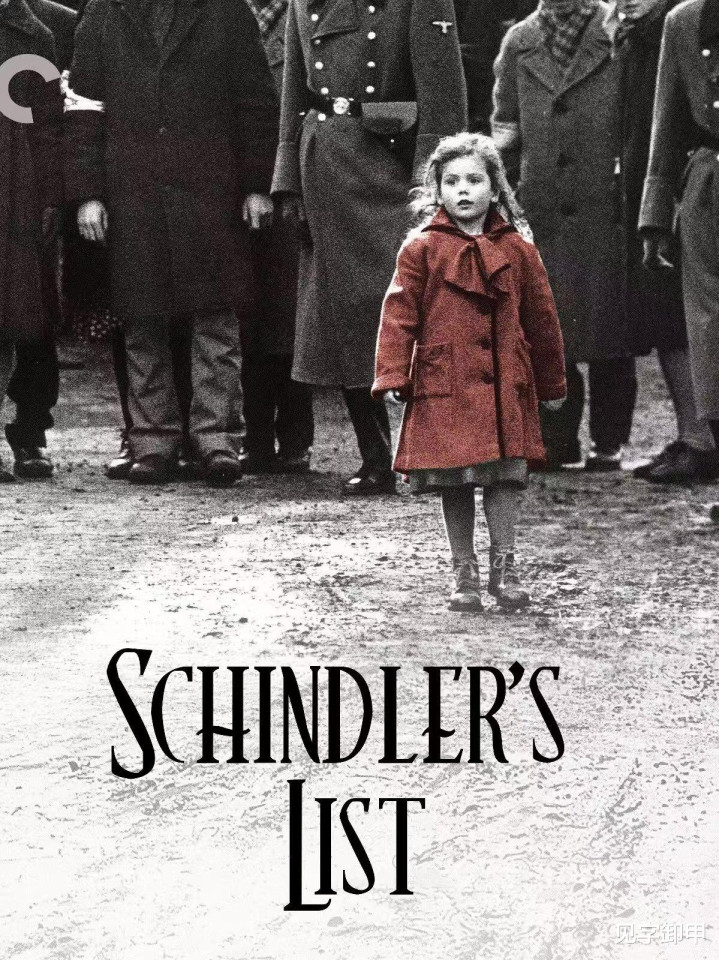

战争电影最深刻的转变在于视角的多元化。传统战争片多采用全知视角,将战争表现为国家意志与集体命运的交响曲。而现代战争片如《现代启示录》、《全金属外壳》则将镜头对准个体的崩溃与异化。特别是《辛德勒的名单》与《钢琴家》等作品,从受害者而非战士的角度审视战争,揭示了暴力机器如何碾碎普通人的生活。这种视角转变反映了社会认知的进步——战争不再是遥远的历史事件或抽象的政治决策,而是具体作用于每个独特生命的灾难。

辛特勒的名单

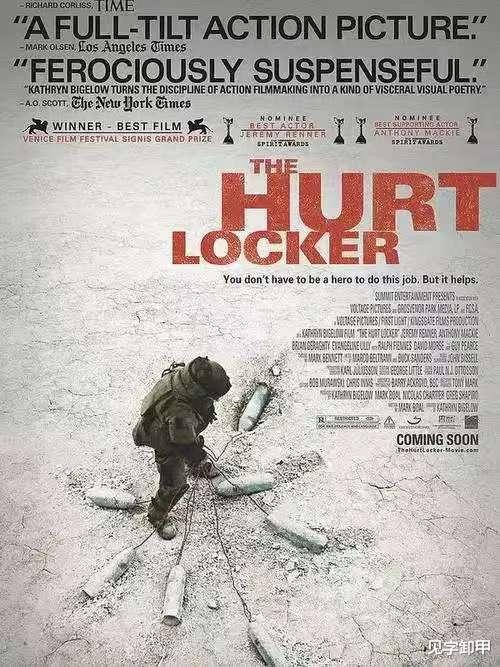

当代战争电影进一步模糊了英雄与反派的界限。2008年《拆弹部队》没有明确的敌人形象,只有无尽的紧张与不确定性;2014年《美国狙击手》刻画了一个既被视为英雄又被战争创伤折磨的灵魂;而2019年《1917》用一镜到底的形式让观众与主角共同经历战争的无情与荒诞。这些影片共同构成了对战争神话的解构——战场上没有简单的善恶对立,只有被极端环境放大的人性光明与阴暗。

拆弹部队

战争电影之所以持续吸引创作者与观众,正因为它们提供了一个安全距离,让我们得以凝视人性在极端压力下的表现。当《西线无战事》中的士兵伸手去捉蝴蝶却被狙击手击毙,当《美丽人生》中的父亲在集中营里用游戏保护儿子的童心,当《血战钢锯岭》的道斯坚持不带武器上战场却救下75名战友——这些时刻超越了战争本身,成为对人类精神韧性的礼赞。

西线无战事

战争电影本质上是一种记忆工程。它们将个体或集体的战争经验转化为共享的文化记忆,让未曾经历战争的人得以间接理解那些难以言传的创伤。在和平日益被视为理所当然的今天,好的战争电影不是对暴力的美化,而是对遗忘的抵抗。它们提醒我们,银幕上的硝烟背后,是无数真实存在过的生命与故事,是对“为何要有战争”这个永恒问题的不断追问。

美丽人生

当灯光亮起,我们从银幕的战争中回到和平的现实,或许会带着这样的认识:战争电影的价值不在于它们展示了多少爆炸与枪战,而在于它们如何在暴力中依然找到了人性的微光。在这个意义上,每一部真诚的战争电影都是一次对和平的呼唤,一次对生命价值的重申。

股票配资安全的平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。